대한민국 중심에서 다시 쓰는 농업지도<2>

높은 투자비·판로 확보 등 높은 문턱

안정적 영농 위한 정책·유통 기반 절실

기후변화가 새로운 농업의 문을 열었지만 그 이면에는 여전히 불확실성이 자리잡고 있다.

아열대 작물은 높은 소득을 기대할 수 있지만 초기 시설비 부담과 판로 확보 등 현실의 문턱이 여전히 높기 때문이다.

새로운 농업의 시대가 지속 가능한 산업으로 이어지기 위해선 정책적 지원과 안정적인 유통 기반 마련이 절실하다.

15일 농촌진흥청의 ‘2023 지역별 농산물 소득자료’를 보면 전남의 경우 애플 망고의 단가는 kg당 2만9150원으로 사과(5628원)나 복숭아(7168원)보다 애플 망고가 4~5배가량 높은 것으로 분석됐다.

이처럼 기후변화에 대응한 신소득 작목으로 주목받고 있지만 실제 재배는 제주와 전남, 경남 등 일부 남부지역을 제외하면 아직 미미하다.

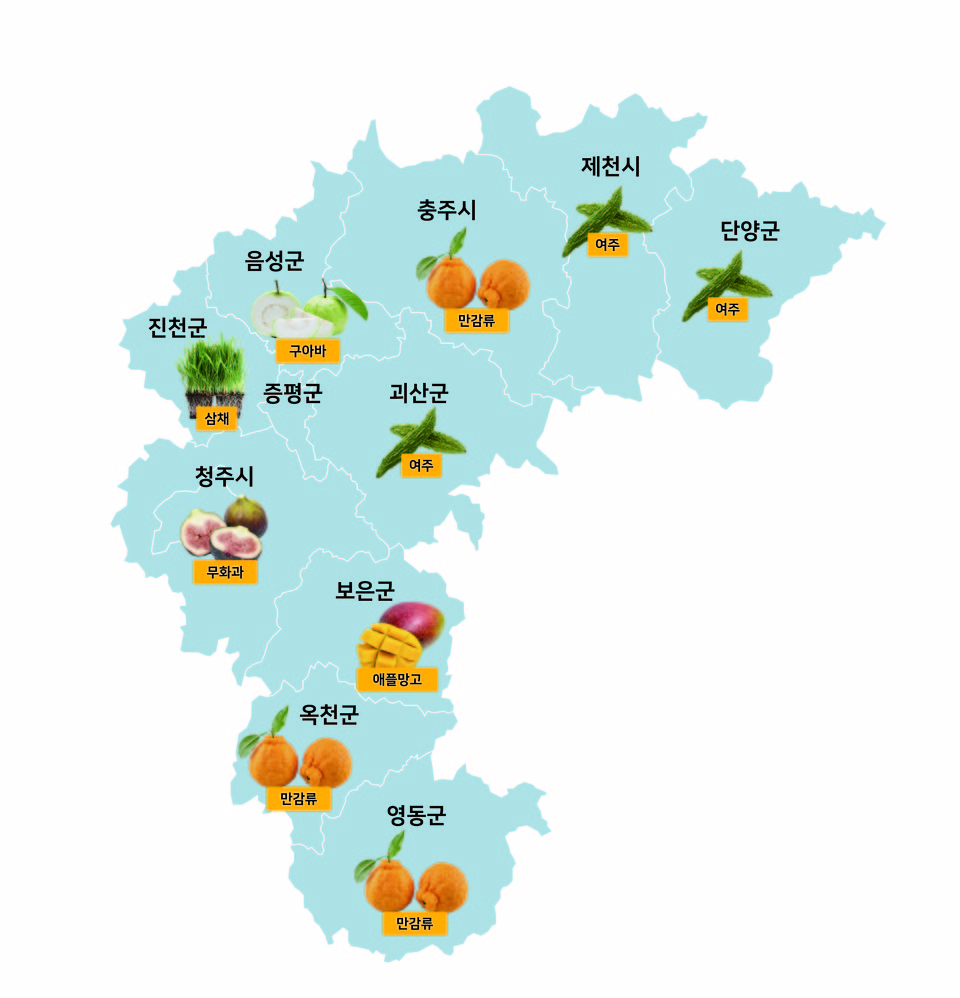

충북의 경우 지난해 기준 아열대 작물을 재배하는 농가는 84곳, 면적은 23.86ha 정도다. 지난 몇 년간 재배면적과 도입 농가가 늘긴 했지만 전체 농업에서 차지하는 비중은 여전히 소수다. 아직 보급 초기 단계이다 보니 시행착오가 많고 작목전환이나 면적 축소·확대가 잦아 정확한 통계를 파악도 어려운 실정이다.

‘고소득’이란 말에 이끌려 무작정 재배에 뛰어들었다가 시행착오와 판로 부족 등에 부딪혀 작목을 바꾸거나 재배를 중단하는 경우도 적지 않다.

딸기를 재배하던 A씨는 2년 전 시험 삼아 애플 망고 묘목을 심었지만 얼마 지나지 않아 절반 이상이 고사했다. 재배기술이 부족했던 탓에 묘목 구입비와 시설비, 시간 등 모든 투자가 허사가 됐다.

전문가들은 재배기술과 판로, 판매 전략 등을 사전에 충분히 검토하지 않은 채 긍정적인 전망만 믿고 작목을 전환하는 것은 위험하다고 경고한다. 재배기술과 유통망 모두 스스로 공부하고 개척해야 하는 만만치 않은 현실에 좌절을 사례도 많기 때문이다.

장삼진 청주시품목농업인연구회 회장은 “국내에는 애플 망고 재배와 관련한 체계적인 데이터가 아직 구축되지 않아 농장마다 여러 시도를 하며 길을 찾고 있다”라며 “해외 선진사례를 벤치마킹하거나 유튜브 등을 통해 독학으로 재배기술을 익혀야 하는 실정”이라고 토로했다.

아열대 작물 재배의 가장 큰 걸림돌은 막대한 초기 투자비용이다.

대부분 비닐하우스 등을 통한 시설재배가 이뤄져 노지재배보다 훨씬 많은 비용이 든다. 다겹 보온커튼과 자동 난방시스템이 필수이며 여름철 고온에 대비한 차광막까지 갖추려면 1000평 기준 약 5억원이 필요하다. 일반적인 하우스(1000~2000만원대)와 비교하면 격차가 매우 크다.

수확까지도 최소 2~3년이 걸린다. 그동안은 수익 없이 전기료 등 고정비를 감당해야 한다. 난방비만 해도 한 달에 1000만원이 넘고 여름에는 냉방비까지 추가된다.

애플망고처럼 인지도와 직거래망이 확보돼 판로 걱정이 없는 일부 품목을 제외하면 판로 확보에 어려움을 겪는다. 소비자 인식 부족과 가격 경쟁력이 떨어지고 도매시장 진입도 쉽지 않다. 아직 생산량이 적고 소비도 많지 않아 주류 유통망에 진입하기에는 한계가 있어 농가 대부분은 직거래에 의존한다.

전문가들은 국산 아열대 작물의 소비·유통 활성화를 위해 로컬푸드·대형마트 입점과 청과 유통업체와의 연계, 고부가가치 가공식품 개발 등 지원이 필요하다고 조언한다.

감귤과 멜론 등을 제외하고 바나나와 같은 상당수 아열대 작물은 농작물 재해보험 가입 대상서 제외돼 자연재해로 인한 피해는 농민이 모두 떠안아야 한다.

이 같은 위험 속에서도 농민들은 “지금 하지 않으면 미래는 없다”라는 절박한 심정으로 새로운 도전에 나서고 있다. 특히 젊은 농업인들을 중심으로 아열대 작물과 스마트팜을 결합한 실험이 활발해지고 있다. 반면 고령 농민들은 새로운 품종과 기술 도입에 부담을 느껴 세대 간 격차도 뚜렷해지고 있어 작물 전환을 단순한 품종 교체가 아니라 농업의 세대교체로 볼 수 있다.

농업 현장에서는 아열대 작물 재배 농가의 안정적 영농을 위한 제도적 지원이 시급하다는 목소리가 높다.

충주에서 만감류 농장을 운영 중인 임경식씨(62)는 2012년 논농사를 접고 만감류 재배로 전환했다. 지구 온난화로 기후가 바뀌면서 아열대 작물에 비전이 있다는 판단에서다.

그는 “초반에는 시설 투자와 기술지원 등 인프라가 전혀 없었고 판로 확보도 어려웠다”라며 “재배기술은 직접 찾아가 배우거나 개인으로 경매 시장에 물건을 출하하며 버텨야 했다”라고 말했다.

이어 “아열대 작물은 하루만 보온이 안 돼도 10년, 20년 농사지은 것을 다 버려야 해 스마트팜 운영이 필요하다”라며 “기존 비닐하우스에는 기술 접목이 어려워 막대한 비용을 들여 새로 지어야 하는 등 어려움이 아직 많다. 이러한 부담을 줄여줄 지원책이나 기술 개발이 필요하다”라고 덧붙였다. /박장미·조은영 기자